Plan de Paysage

100 communes, 280 000 habitants, 647 km2 de surface : notre Agglo est l’une des plus importantes de France !

Nos terrils, nos cours d’eau, nos chemins de randonnée, nos monuments mais aussi les zones commerciales ou d'habitations, les terres agricoles, les espaces économiques et industriels : toutes ces entités dessinent un paysage varié, attractif et dynamique !

Un plan de paysage : c’est quoi ?

Installations solaires, parcs éoliens, méthaniseurs… Ces équipements sont devenus les symboles visibles de la transition énergétique. Mais comment faire en sorte qu’ils s’intègrent harmonieusement à nos villes, nos campagnes, nos lieux de vie ? Comment imaginer un avenir où le paysage devient lui-même moteur de transition, tout en restant un cadre de vie agréable, inspirant, durable ?

Depuis la loi "paysage" de 1993 et surtout grâce à la Convention européenne du paysage de 2000, la France reconnaît que tous les paysages, qu’ils soient naturels, urbains, agricoles, remarquables ou plus ordinaires, méritent attention, protection et valorisation. Dans cette dynamique, le Ministère de la Cohésion des Territoires, avec le soutien de l’ADEME, a lancé en 2013 un appel à projets national "Plans de Paysage", pour aider les territoires à penser leur futur en prenant le paysage comme fil conducteur.

Un Plan de Paysage, c’est à la fois :

- un diagnostic pour mieux comprendre nos paysages actuels,

- une stratégie qui fixe des Objectifs de Qualité Paysagère, en lien avec les ambitions de transition écologique,

- un plan d’actions concret.

Notre territoire s’est engagé dans cette démarche ambitieuse. Pourquoi ? Parce que penser la transition énergétique sans penser le paysage, c’est oublier l’essentiel : nos paysages sont les témoins visibles de nos choix de société. Le Plan de Paysage devient ainsi un véritable outil de pilotage local, en lien avec notre Plan Climat, notre Projet de Territoire et le futur Plan Local d’Urbanisme (PLUi-H).

Ce Plan est financé par l’ADEME, soutenu par la DREAL, et porté par la Communauté d’agglomération, en collaboration avec les élus, les habitants et les partenaires du territoire.

Ensemble, donnons forme à des paysages durables, vivants et désirables.

Un paysage local marqué par les transitions.

Ce territoire porte les cicatrices et les richesses d’un long héritage énergétique. Les mines, les usines, les voies ferrées ont dessiné un paysage unique, profondément lié à la production d’énergie. Aujourd’hui, ce paysage change à nouveau : éoliennes à l’horizon, toitures solaires, projets de reboisement, gestion de l’eau, friches qui renaissent… Autant de signes d’un avenir qui s’invente autrement.

Ici, le paysage raconte une histoire forte, parfois rude, mais toujours en mouvement. Marqué par un passé industriel, transformé par les activités humaines, il est aujourd’hui à un nouveau tournant : celui de la transition écologique.

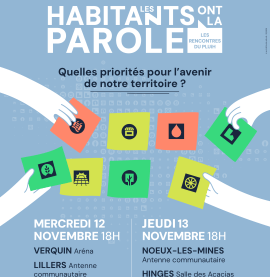

Mais cette transformation n’est pas qu’un regard d’expert. C’est ensemble, habitants, élus, associations, professionnels, que nous pouvons imaginer des solutions sobres, solidaires et efficaces. Le Plan de Paysage est une invitation à participer, à débattre, à créer. Que ce soit lors d’ateliers, de balades paysagères, d’enquêtes ou même d’expressions artistiques, chacun peut y trouver sa place.

Le paysage, ce n’est pas juste “ce qu’on voit” : c’est aussi ce que l’on vit, ce que l’on construit, ce que l’on transmet. En intégrant les enjeux de sobriété, de transition énergétique et de résilience climatique, notre agglomération veut faire de son paysage un levier de changement. Un paysage qui évolue, certes, mais un paysage choisi, partagé et respecté.

Pour réussir, il faut faire collectif.

Dans la foulée du Projet de Territoire 100% DURABLE, la Communauté d'agglomération lance son Plan de Paysage. Objectif : engager le territoire vers une nouvelle ère, celle de la transition énergétique et de la sobriété heureuse !

Le paysage est un bien commun, ainsi l’Agglomération a eu la volonté de proposer des moments d’échanges pour mener cette étude, une réunion de lancement publique à Mont Bernanchon, une balade à vélo au bord du canal et dans le bassin minier, un « marché des idées » à Divion, une visite de l’unité de méthanisation près de Lillers, des stands sur les marchés, des ateliers d’écriture de haiku, pour raconter le territoire autrement….

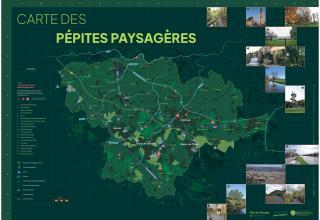

La carte de vos pépites paysagères a été co-construite, via une enquête en ligne, et lors des ateliers du diagnostic entre février et novembre 2024. En somme c’est plus de 250 personnes qui ont contribuées à l’élaboration de cette carte.

Aujourd’hui ce document est amené à évoluer, les aménagements à venir sur le territoire seront peut-être vos futures pépites…

Le territoire de l’Agglomération est organisé en 4 unités paysagères. Une unité paysagère désigne un morceau de territoire où l’organisation des éléments paysagers (relief, cours d’eau, éléments naturels ou bâtis, activités humaines) forment un ensemble homogène, reconnu et perçu comme tel par ses habitants. Cela donne à cet espace une identité particulière.

Selon l’Atlas des paysages de la région Nord-Pas de Calais (2005), notre région compte 21 unités paysagères dont 4 couvrent tout ou partie du territoire de l’Agglomération.

Proposez votre pépite paysagère !

Vous connaissez une pépite paysagère et vous souhaitez nous la partager ? Cliquez ici !

Synthèse du diagnostic croisé

Sous nos pieds, une frontière invisible : celle qui sépare deux mondes géologiques, modelant des paysages tantôt vallonnés, tantôt plats, des façades tantôt rouges, tantôt blanches.

Marqué en profondeur par l’extraction du charbon, le territoire conserve les terrils comme symboles forts d’un passé industriel qui suscite aujourd’hui fierté, attachement… et débats sur leur devenir.

Longtemps terre d’énergie fossile, le sous-sol pourrait devenir un acteur discret mais stratégique de la transition, entre stockage de carbone et géothermie.

L’eau est partout sur le territoire, dessinant des paysages familiers, prisés pour leur calme et leur beauté naturelle. Si elle fut une richesse structurante pour l’économie et l’habitat, elle est aujourd’hui source d’inquiétude face aux risques d’inondations, aux sécheresses, et à une qualité dégradée par les activités humaines. Pourtant, dans un contexte de changement climatique, la trame bleue du territoire reste un levier puissant d’adaptation, de biodiversité et de reconnexion sensible au vivant, à condition d’en restaurer les équilibres écologiques.

Traversé de part en part, le territoire vit depuis toujours au rythme des grands axes : voie romaine, autoroutes, lignes ferroviaires… autant de coupures paysagères qui dessinent un territoire de passage plus qu’un territoire de liens. La voiture règne en maître, omniprésente dans le quotidien comme dans le paysage, mais suscite un ressenti ambivalent entre dépendance, inconfort et aspiration au changement. Les mobilités douces, touristiques ou quotidiennes, ouvrent de nouveaux chemins possibles, plus sobres et mieux intégrés aux paysages, à condition de renforcer leur accessibilité et leur lisibilité pour tous.

Le territoire regorge d’une diversité architecturale, entre brique rouge, craie blanche et héritages miniers, qui racontent une histoire collective forte et singulière. Mais l’étalement urbain, l’artificialisation des sols et la multiplication de zones commerciales dégradent les paysages, effacent les respirations rurales et fragilisent les équilibres écologiques. Pourtant, les friches, les toitures disponibles et la richesse patrimoniale offrent un levier puissant pour une transition énergétique intégrée, sobre en foncier et respectueuse des identités locales.

Le territoire est traversé par une nature morcelée mais précieuse, où les terrils verdissants, les haies, les cours d’eau et les anciens cavaliers dessinent un maillage écologique fragile mais très appréciés. Les habitants expriment un attachement fort à ces espaces, perçus comme essentiels à la qualité de vie, à la biodiversité et aux loisirs, tout en redoutant leur dégradation face au changement climatique. La transition écologique peut s’appuyer sur cette sensibilité collective, en renforçant les continuités écologiques, en développant l’agroforesterie et en valorisant les paysages comme leviers d’adaptation et de résilience.

Le territoire porte une agriculture diversifiée, façonnée par la géologie, l’eau et les pratiques locales, mais fragilisée par l’urbanisation, la disparition des haies et la régression des prairies. Les habitants expriment une nostalgie du paysage champêtre et s’inquiètent de la perte de vues sur les terrils, symboles de leur histoire. Pourtant, l’agriculture peut redevenir un pilier de la transition, en conciliant production, biodiversité et énergie renouvelable, à condition de préserver les sols, restaurer les continuités et accompagner les mutations avec les acteurs locaux.

Le territoire ressent déjà les effets d’un climat plus chaud, plus sec l’été et plus doux l’hiver, bouleversant les paysages, les écosystèmes et les pratiques agricoles. Si les habitants prennent conscience de l’urgence climatique, les énergies renouvelables, bien que nécessaires, suscitent des réactions contrastées, notamment l’éolien, perçu comme intrusif dans le paysage. La transition énergétique devra s’appuyer sur les sources les mieux acceptées, tout en renforçant la concertation pour concilier production locale, sobriété foncière et qualité paysagère.

Et en 2070, qu’est-ce qu’on souhaite pour le territoire ?

Nos paysages changent chaque jour, souvent sans qu’on s’en rende compte. Ils évoluent au rythme de nos activités, de nos choix de vie, de nos aménagements. Mais dans un contexte de crise climatique, ces évolutions deviennent plus rapides, plus visibles, parfois irréversibles.

Face à ces bouleversements, il est essentiel de prendre le temps de réfléchir collectivement à ce que nous voulons préserver, transformer ou faire émerger. C’est tout l’enjeu de la stratégie : imaginer, à long terme, les paysages que nous souhaitons pour demain, et définir les moyens d’y parvenir.

En 2070, le territoire s’est transformé en profondeur, sans renier ce qu’il est. Les places de village, les sentiers, les canaux, les parcs et les chemins racontent désormais une histoire commune, visible et partagée. Les éléments patrimoniaux, longtemps discrets, sont devenus des repères familiers du quotidien. Ils ne sont plus confidentiels, mais appréciés des habitants.

Les villes et villages, autrefois s’étirant sans fin, respirent à nouveau. Des ceintures vertes les entourent, des coupures végétales les séparent, redonnant aux silhouettes villageoises leur lisibilité. Entre ces pôles, une trame paysagère s’est tissée, faite de haies, de chemins et de voies douces. Elle relie les lieux, les gens, les espèces. Elle est à la fois corridor écologique, réseau de mobilité douce et outil de gestion hydraulique.

Les campagnes ne sont plus en marge du regard. L’eau y est retenue, ralentie, partagée. Les coteaux nourrissent sans s’assécher, les plaines s’écoulent sans inonder. L’agriculture s’est diversifiée, autant de pratiques qui façonnent un paysage vivant, productif et résilient. Les circuits courts structurent l’économie locale, les filières sont ancrées dans le territoire.

Les villes, elles, ont gagné en fraîcheur et sont plus apaisées. Les arbres fruitiers, les potagers urbains et les vergers partagés ponctuent les rues. L’architecture s’est adaptée sans se dénaturer : les bâtiments sont isolés, et les toitures produisent de l’énergie. La publicité a disparu des façades.

Les zones d’activités sont devenues des lieux de production d’énergie renouvelable. Le bois-énergie, le solaire, la géothermie, l’éolien repensé… chaque espace contribue à la transition énergétique, sans saturer le regard.

En 2070, le paysage n’est plus une simple toile de fond. Il est devenu un fil conducteur de toutes les politiques publiques. Chaque projet, chaque aménagement, chaque décision est pensée à travers ce double prisme : celui de la technique et celui du sensible. Le paysage est partout, parce qu’il est ce qui relie tout.

Un récit pour comprendre la stratégie à l’horizon 2070

Synthèse de la stratégie, les objectifs votés :

Les objectifs de qualité paysagère constituent des orientations stratégiques et spatialisées, qu’une autorité publique se fixe en matière de protection, de gestion ou d’aménagement de ses paysages.

Ils permettent d’orienter la définition et la mise en œuvre ultérieure des projets de territoire au regard des traits caractéristiques des paysages considérés et des valeurs qui leurs sont attribuées.

-

Préservation et valorisation de la diversité paysagère

-

Adaptation de l’ensemble du patrimoine bâti aux transitions climatiques et énergétiques.

-

Implication des habitants et élus dans la connaissance et la valorisation des paysages.

-

Renforcement de la fierté territoriale et mobilisation des paysages comme leviers d’attractivité

-

Renforcement de la trame verte et bleue pour assurer la continuité écologique.

-

Développement de la mobilité décarbonée en s’appuyant sur la trame éco-paysagère.

-

Limitation de l’étalement urbain par des ceintures et coupures vertes

-

Préservation des vues et ouvertures paysagères.

-

Amélioration des entrées de ville et franges urbaines

-

Apaisement des espaces urbains

-

Renaturation des villes

-

Transformation des pôles intermodaux en lieux de vie.

-

Intégration des ENR en milieu urbain.

-

Rénovation thermique adaptée à chaque typologie de logement.

-

Anticipation des risques climatiques (inondations, canicules) dans l’aménagement urbain.

-

Diversification agricole

-

Restauration des zones humides, ralentissement du cycle de l’eau

-

Développement des ENR rurales en cohérence avec les paysages.

-

Renforcement de la place de l’arbre dans les paysages agricoles.

- Implantation raisonnée des différentes typologies d’énergie

-

Coordination multi-échelles des actions

-

Mobilisation des structures locales comme démonstrateurs

-

Sensibilisation et co-construction avec les habitants, élus et acteurs locaux.

-

Renforcement de la connaissance des dynamiques paysagères passées et futures.

-

Diffusion et intégration du Plan de Paysage dans les politiques publiques.